铜陵学院2011年毕业证样本:一份承载时光的学术印记

引言

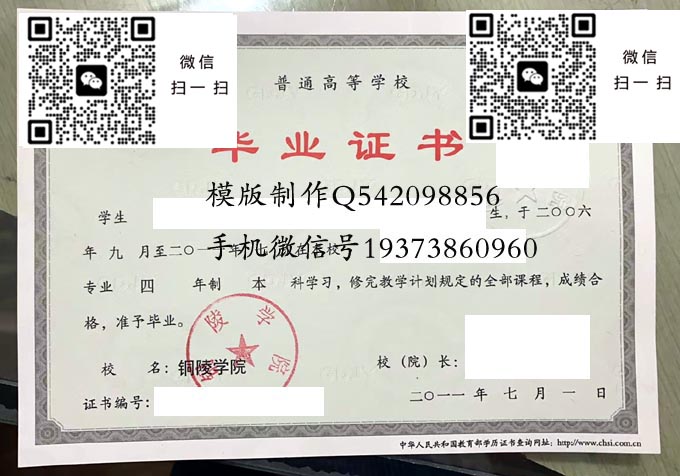

2011年的盛夏,铜陵学院翠湖校区的梧桐树下,又一批学子手握毕业证书,踏上人生的新征程。这张薄薄的纸张,不仅是四年学术生涯的总结,更承载着学校历史变迁、教育规范升级以及一代人的青春记忆。本文将透过铜陵学院2011年毕业证的细节,还原那段被时光封存的往事。

一、学校背景:升本后的黄金发展期

1. 历史沿革的交汇点

2011年,铜陵学院正处于升格为本科院校后的第九年。这所始建于1978年的学府,经历了多次合并与升格:2000年安徽省冶金工业学校、铜陵师范学校并入,2002年正式更名为“铜陵学院”。至2011年,学校已形成以财经为特色、工科为支撑的多学科体系,设有14个二级学院,在校生规模突破万人。

2. 2011年的关键节点

科研突破:学校召开“皖江经济专项课题”立项会议,标志着应用型本科院校的定位深化。

硬件升级:翠湖校区二期工程完工,图书馆、实验楼等设施的完善为教学提供更强支撑。

政策红利:2009年获批安徽省示范应用型本科院校,2011年正值建设中期,毕业证的设计与印制需符合更高标准。

二、毕业证的物理密码:防伪技术与工艺

1. 纸张与印刷:国家标准的严格执行

2011年的毕业证采用防伪水印纸,内含金属线与隐形纤维,纸张厚实挺括,触感细腻。印刷工艺上,使用荧光油墨与变色油墨,在紫外线下可呈现特殊标记;背景采用浮雕底纹与微缩文字技术,肉眼难辨的精细图案有效杜绝伪造。

2. 钢印与公章:权威性的视觉象征

钢印:学校名称“铜陵学院”与校徽图案通过专用钢印压制,图案清晰完整,与证书编号、照片位置严格对齐。

公章:红色公章采用高精度印刷,颜色鲜艳且无晕染,校长签名(时任院长丁家云)为手写体扫描,确保唯一性。

3. 编号系统:学信网的数字化背书

毕业证编号遵循教育部规范,18位编码中前5位为学校代码(10383),后续包含年份、层次等信息。更重要的是,编号与毕业生身份证号绑定,通过学信网可实时验证真伪,这一举措在2011年已全面普及。

三、样式设计:美学与规范的平衡

1. 视觉元素解析

主色调:以深红色为主,象征庄重与学术权威,边框装饰以金色花纹,呼应校徽配色。

布局结构:证书分为左右两栏,左栏包含毕业生照片、姓名、专业等信息,右栏为校长签名、学校公章及颁发日期。

校徽与校名:校徽位于证书顶部中央,采用烫金工艺,下方为“铜陵学院”四个大字,字体为标准宋体加粗。

2. 与往年的差异

相较于2002年升本初期的简朴设计,2011年的毕业证更注重防伪与美观的结合。例如,新增了二维码防伪标识(虽当时尚未普及手机扫码,但为后续数字化验证预留接口),同时照片尺寸从2寸调整为标准小2寸,贴合国际惯例。

四、背后的历程:学生与教师的回忆

1. 校友口述:一张证书的仪式感

“拿到毕业证那天,我们班在图书馆前合影。证书的红色封面在阳光下泛着金光,钢印摸起来有明显的凹凸感。后来考公时,审核人员用荧光灯照了证书,说‘防伪标记清晰,是真的’。”——2011届会计专业毕业生张敏

2. 教务人员的坚守

据时任教务处老师回忆,2011年毕业证印制需经过多道审核:

信息核对:毕业生数据需与学籍系统完全一致,误差率控制在0.1%以下。

防伪测试:抽样证书需通过水印、荧光、微缩文字三项检测。

封装仪式:颁发典礼上,院长亲自为优秀毕业生颁发证书,红绸布包裹的证书象征学术的尊严。

五、政策与时代背景:教育规范化的缩影

1. 安徽省统一标准的落实

根据2006年《安徽省普通高等教育学历证书管理实施细则》,2011年铜陵学院的毕业证严格遵循:

证书内芯由教育部监制,封皮为红色人造革。

辅修专业需在证书中注明“辅修专业合格”。

肄业证书仅发给修满一年以上学籍的学生。

2. 全国防伪升级的浪潮

2011年正值全国高校毕业证防伪技术升级期,铜陵学院响应教育部号召,引入二维码防伪与数字水印技术,虽当时应用有限,但为后续电子证照系统奠定基础。

六、结语:一张纸,一代人

2011年的铜陵学院毕业证,既是教育规范化的产物,也是一代学子青春的见证。它承载着学校从专科到本科的转型记忆,记录了防伪技术从物理到数字化的演进,更凝结了师生对学术尊严的共同坚守。

如今,当校友们翻出这张泛黄的证书,触碰钢印的凹痕,扫描尘封的编号,那些在图书馆奋斗的日夜、在翠湖畔畅谈的梦想,便会穿越时空,鲜活如初。这或许正是教育的魅力——用一张纸,封存一个时代,开启无限未来。